Сознание — это то, о чём мы часто говорим, но редко задумываемся, что именно стоит за этим понятием. Мы живём, чувствуем, выбираем, принимаем решения, проигрываем в голове прошлое и строим планы на будущее. Всё это настолько же естественно и привычно, как дыхание. Но стоит задуматься, что это такое, — и сразу появляется ощущение тумана: вроде есть, а потрогать невозможно.

Долгое время люди считали, что сознание — это чисто человеческая привилегия. Что только мы и можем размышлять, вести внутренние диалоги, строить абстракции, рассказывать истории. Что только человек способен на саморефлексию — на то самое «я понимаю, что понимаю». И такая позиция очень долго оставалась доминирующей. Она подчёркивала наше отличие, нашу уникальность, нашу «высшую» природу над остальными живыми существами.

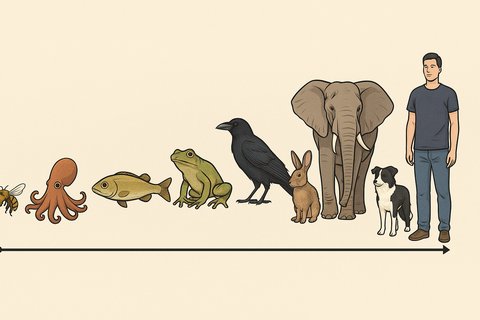

Но чем больше мы наблюдаем за животными, тем труднее придерживаться этих старых представлений. Мы привыкли считать, что сознание — это высший эшелон психики, доступный лишь человеку. Но, возможно, это не вершина, а длинная лестница, на которой разные животные расположены на разных ступенях. И если это так, то вопрос состоит уже не в том, есть или нет сознание у животных. Вопрос состоит в том, какую форму оно принимает и где проходят его границы для разных видов животного мира, куда вполне можно отнести и человека.

Сознание остаётся одной из самых сложных и загадочных тем в психологии. Оно объединяет память, восприятие, эмоции, выбор, отношение к окружению, понимание своего места в этом окружении и т.д. Понять всё это — значит понять, как устроен человеческий опыт, и заодно перестать смотреть на других живых существ как на запрограммированных роботов, лишённых внутреннего мира.

В этой статье мы попытаемся понять, что же такое сознание, откуда возникли старые представления, почему они меняются и что современные данные говорят о животных, о нас самих и о том, что мы привыкли считать «сознательным».

Сознание, как зеркало человека

Когда мыслители прошлого пытались объяснить, что делает человека человеком, они почти всегда начинали именно с сознания. Для философии Нового времени эта идея стала фундаментальной. Декарт говорил свою знаменитую фразу «Cogito, ergo sum» — «мыслю, следовательно, существую». Он рассматривал сознание, как точку, от которой можно строить всё человеческое: если я способен осознать собственную мысль, значит, я точно есть.

Когда мыслители прошлого пытались объяснить, что делает человека человеком, они почти всегда начинали именно с сознания. Для философии Нового времени эта идея стала фундаментальной. Декарт говорил свою знаменитую фразу «Cogito, ergo sum» — «мыслю, следовательно, существую». Он рассматривал сознание, как точку, от которой можно строить всё человеческое: если я способен осознать собственную мысль, значит, я точно есть.

Такое понимание сознания было тесно связано с рациональностью. Человек — существо, которое умеет рассуждать, принимать решения, понимать мир не только через чувства, но и через осмысление. Поэтому сознание считалось чем-то вроде внутреннего света или зеркала, в котором отражается всё происходящее вокруг и внутри нас. А способность осознавать себя в этом зеркале, то есть самосознание, объявлялась главным отличием от животных.

Позже психологи XIX–XX веков по-своему развивали эту мысль. Фрейд, например, видел сознание как тонкую верхушку айсберга, под которым скрывается огромное бессознательное — импульсы, страхи, желания. Но даже при этом сознание оставалось важнейшим элементом человеческой психики. Оно организует наш опыт, контролирует поведение, помогает удерживать социальные нормы, планировать жизнь и регулировать эмоции. Само наличие внутреннего наблюдателя, который может утверждать: «я чувствую», «я думаю», «я хочу», — считалось уникальной способностью человека.

Так постепенно сформировалась классическая идея: сознание — это то, что позволяет нам видеть самих себя «со стороны», оценивать свои поступки, анализировать мысли и принимать решения не только инстинктивно, но и осмысленно. В этой картине человек является единственным существом, которому доступны полноценный внутренний диалог, способность рассказывать о своём опыте и строить сложные причинно-следственные цепочки.

Но у такого подхода есть один слабый момент. Он исходит из того, что другие живые существа не могут обладать ничем подобным лишь потому, что не разговаривают и не функционируют на таком же сложном уровне, как человек. По сути, сознание долгое время описывали лишь через призму человеческого опыта, как будто мы являемся едиственными сознательными существами во Вселенной. Это и стало отправной точкой того, что многие философы назовут «антропоцентризмом» — привычкой судить обо всём живом через человека.

Попробуем рассмотреть этот подход далее. Порассуждаем о том, что из тех старых представлений уже устарело, что, по-прежнему, важно, и почему современная наука призывает смотреть на данный вопрос шире.

Сознание животных: где проходят границы

Чем внимательнее мы наблюдаем за животными, тем сложнее придерживаться привычного противопоставления, когда человек является единственным сознательным существом, а животные воспринимаются им в виде инстинктивных механизмов. Наука в течение последних десятилетий буквально переписывает наше понимание того, как многие живые существа воспринимают окружающий мир и самих себя. В какой-то момент приходит новое понимание, что привычная граница между «рефлексом» и «осознанным действием» начинает размываться.

Чем внимательнее мы наблюдаем за животными, тем сложнее придерживаться привычного противопоставления, когда человек является единственным сознательным существом, а животные воспринимаются им в виде инстинктивных механизмов. Наука в течение последних десятилетий буквально переписывает наше понимание того, как многие живые существа воспринимают окружающий мир и самих себя. В какой-то момент приходит новое понимание, что привычная граница между «рефлексом» и «осознанным действием» начинает размываться.

Возьмём, например, дельфинов. Эти морские млекопитающие проходят так называемый «тест зеркала» — классический эксперимент, где на тело животного наносят метку, которую оно может увидеть только в отражении. Большинство видов просто игнорируют зеркало или воспринимают отражение в нём, как ещё одного представителя своего вида. Дельфин же подходит ближе, рассматривает метку и пытается понять, что же это такое. Такое поведение напоминает, по крайней мере, зачатки самопознания — на способность отделять «я» от внешнего мира.

Вороны и другие представители семейства врановых поражают исследователей не меньше. Они умеют планировать будущее: делают запасы еды и выбирают тайники в зависимости от риска. Более того, ворона учитывает, видела ли её другая ворона — если да, она может сменить тайник, оценивая намерения потенциального «воришки». Такое поведение сложно свести к простому рефлексу. Оно требует некоторой гибкости мышления, хорошей памяти и способности учитывать чужую точку зрения.

Собаки тоже проявляют удивительные формы осознанности — пусть и несколько иного плана. Они «считывают» эмоции человека, улавливают оттенки голоса и контекст ситуации. Более того, у них есть зачатки эмпатии: многие собаки реагируют на плач хозяина или подходят, когда человек расстроен. И это не просто условный рефлекс — ведь собака должна почувствовать состояние другого и соотнести его с собственным опытом, чтобы отреагировать именно таким образом.

Осьминоги — это тоже очень интересная тема. У них совершенно иной тип нервной системы, не похожий на наш. Но даже здесь мы сталкиваемся с чем-то, напоминающим осознанное поведение: осьминоги выбираются из сложных лабиринтов, открывают банки, прячутся, меняют цвет под ситуацию и даже могут проявлять характер — кто-то игривый, кто-то осторожный, кто-то «обидчивый». Известны случаи, когда осьминог брызгал водой в сотрудников лаборатории, которые ему «не нравились». Сложно сказать, что именно он чувствует, но это точно не просто цепочка автоматических реакций.

Современные исследования всё яснее показывают: животные обладают богатым внутренним миром. Да, возможно он не такой, как у человека, и мы не совсем чётко можем оценить эту разницу. Но это не отменяет его для животных. Мы пытаемся отделить «рефлекс» от «разума», а потом сталкиваемся с тем, что поведение животного очень похоже на классическое принятие решений, а не на примитивные реакции.

Наверное, всё же, вопрос о сознании животных не должен ставиться так, что оно или есть, или его нет. Он должен быть скорректирован следующим образом: в какой форме сознание свойственно конкретному виду и какие интеллектуальные возможности ему доступны? Подобная постановка вопроса гораздо глубже и интереснее, чем устаревшее противопоставление «разумных людей» и «неразумных животных».

Сознание, как спектр без чёткой границы

Если раньше сознание представляли как нечто бинарное, что либо оно есть, либо его нет, то современная наука всё больше склоняется к пониманию сознания, как спектра. Т.е. не как границы, за которой оно исчезает, а как непрерывной шкалы, на которой разные существа располагаются на тех или иных уровнях.

Если раньше сознание представляли как нечто бинарное, что либо оно есть, либо его нет, то современная наука всё больше склоняется к пониманию сознания, как спектра. Т.е. не как границы, за которой оно исчезает, а как непрерывной шкалы, на которой разные существа располагаются на тех или иных уровнях.

Кстати, говоря о людях, стоит отметить, что наше собственное сознание тоже не одинаково в разные моменты нашей жизни. Чтобы это увидеть, стоит обратить внимание на типичные состояния человека. Например, вспомним наши ощущения сразу после пробуждения или в состоянии лёгкого сна. Сознание вроде бы присутствует, но оно такое тусклое, такое рассеянное, в отличие от того времени, когда мы находимся в состоянии активной жизнедеятельности. Взглянем также на другой пример — снова мы при сильном эмоциональном возбуждении. Когда многих из нас охватывает страх или гнев, когда мы попадаем в критическую ситуацию, время словно сужается до одного импульса, и способность трезво думать резко снижается. А у других, наоборот, оценка ситуации и скорость мышления увеличиваются настолько, что потом сложно объяснить ту реакцию на событие, которая позволила избежать беды.

Это простые и знакомые случаи, но они наглядно показывают: у сознания есть уровни, есть меры измерения. Т.е. оно не фиксировано и может либо расширяться, либо сужаться, может «угасать» или «разгораться». И если у человека оно ведёт себя таким гибким образом, то логично предположить, что у животных оно тоже имеет свои градации.

Важный вклад в понимание спектра сознания внесли исследования связи мозга и тела. Сознание — это не только работа нейронов. Это ещё и то, как тело реагирует на окружающий мир: как мы чувствуем давление, боль, тепло, вкус, страх, безопасность. Невозможно отделить мозг от физиологии и сказать: «Вот здесь начинается сознание, а здесь заканчивается». Всё это единая сложная система, где эмоции, ощущения и мысли тесно переплетены друг с другом.

В настоящее время наука предпочитает говорить о разных уровнях сознания. Давайте попробуем их определить:

- Базовый уровень — способность чувствовать боль, реагировать на угрозы, распознавать приятное и неприятное.

- Средний уровень — понимание закономерностей, способность учиться, запоминать, делать выбор на основе опыта.

- Высокий уровень — умение анализировать собственные мысли, размышлять о будущем, строить сложные модели реальности.

Человека, конечно, можно поставить на вершину этого спектра, исходя из свойственного людям уровня абстрагирования и саморефлексии. Но сама шкала при этом является очень обобщённой. На ней находимся не только мы, но и животные, только каждый на своем уровне. Нам имеет смысл рассуждать именно о месте расположения животных и людей на этой шкале, а не о том, у кого есть сознание, а у кого его нет. Т.е. вопросы теперь стоит формулировать иначе: на каком уровне сознание у кого-то находится, как оно проявляется, какие задачи способно решать?

Такой подход делает картину мира намного богаче и интереснее. Мы перестаём делить жизнь на «разумную» и «неразумную», а начинаем видеть, как разнообразно устроены внутренние миры различных живых существ. Рассуждая о сознании как о спектре, мы психологически смещаем фокус: от собственной исключительности — к взаимодействию с природой, от жёсткой иерархии — к лучшему пониманию окружающего мира. А это в конечном итоге значительно способствует нашему процессу познания и становится сильным эволюционным инструментом.

Машины, растения и мы сами

Когда речь заходит о сознании, мы почти автоматически думаем о людях и животных. Но в последние десятилетия в эту область подтянулись ещё две крупные темы: сознание растений и искусственного интеллекта. И каждая из них по-своему подталкивает нас к переоценке этого понятия.

Когда речь заходит о сознании, мы почти автоматически думаем о людях и животных. Но в последние десятилетия в эту область подтянулись ещё две крупные темы: сознание растений и искусственного интеллекта. И каждая из них по-своему подталкивает нас к переоценке этого понятия.

Начнём с растений. Да, они не обладают мозгом, нервной системой или органами чувств в нашем привычном понимании. Но это не мешает им удивительно тонко чувствовать и реагировать на окружающий мир. Они различают свет и тень, влажность и засуху, меняют направление роста, предупреждают друг друга о вредителях через химические сигналы. У некоторых видов корневые системы распределяют ресурсы между соседними растениями так, как будто это целое сообщество жителей одного города. Всё это пока еще сложно назвать сознанием в человеческом смысле, но и ограничиться словом «механизм» здесь уже невозможно. Скорее всего, перед нами другой тип чувствительности, не похожий на наш, но тоже вполне эффективный.

Теперь немного об искусственном интеллекте (ИИ). Это, конечно, не биологическая система, а набор алгоритмов, которые способны обучаться на огромном количестве данных. Но стоит нам лишь увидеть, как программа отвечает, рассуждает, играет, творит, то возникает естественный вопрос: а можем ли мы считать такое поведение хотя бы зачатком сознания? Хотя бы похожим на проявления детского сознания на начальном этапе человеческой жизни? И насколько сильно может развиться ИИ в будущем после совершенствования алгоритмов по аналогии с тем, как человек обучается и развивается в течение своей жизни? Ответ здесь совсем непростой. С одной стороны, ИИ не имеет субъективного опыта — того самого внутреннего «я», которое чувствует боль, радость или страх (по-крайней мере, пока не имеет). Помните, как говорил Терминатор в одной из серий известной голливудской саги: "Я чувствую не боль, а ущерб". С другой стороны, ИИ всё чаще демонстрирует сложные формы адаптивного поведения, а значит, снова ставит перед нами вопрос: а что именно делает сознание таковым!?

Мы привыкли думать, что сознание — это исключительно внутреннее самоощущение. Но ИИ напоминает нам, что интеллект может существовать и без субъективного опыта. А растения говорят нам, что ощущение мира может иметь место без мозга и развитой нервной системы. Животные же показывают, что внутренний мир может быть очень сложным и богатым даже без необходимости учить человеческий язык и обладать мощной человеческой логикой.

Каждый из этих примеров словно заставляет нас повернуть зеркало на себя. Что мы считаем сознанием: способность к самопознанию? К выбору? К предсказанию будущего? К взаимодействию? Или к переживанию эмоций? Возможно, наше понимание слишком привязано к человеческой модели, и нам просто не хватает знаний, чтобы описать другие его формы.

Но уже сейчас, напрашивается следующий вывод. Сознание — это не простой рубильник, который включается только у человека. Скорее, это огонь, который может разгораться сильнее или немного ослабевать, быть тихим или ярким, рассеянным или сосредоточенным. Оно помогает нам не просто существовать, а понимать, что мы действительно являемся живыми существами в этом непростом мире.

Следует отметить, что способность узнавать себя в других — в животных, растениях и даже машинах — ставит нас на верхнюю ступеньку этой лестницы. Когда мы видим, что мир вокруг нас не такой примитивный и механический, как казалось совсем недавно в историческом смысле, то мы начинаем по-другому смотреть и на самих себя и на то, что такое хорошо и что такое плохо. И что следует делать, чтобы сохранить тот мир, в котором мы живем, и не потерять его, обладая нашими сегодняшними возможностями.