У каждого из нас бывают моменты, когда всё решается здесь и сейчас. Экзамен, спортивное соревнование, важная презентация или выступление — итог иногда зависит всего лишь от нескольких минут, а иногда даже секунд. Казалось бы, всё готово: мы долго учились, много тренировались, тщательно все отрепетировали. Но именно в решающий миг волнение может взять верх, а тело, и мысли словно выходят из-под нашего контроля.

Почему так происходит? Почему мы теряем собранность тогда, когда она нужна больше всего? И можно ли научиться держать себя в руках, чтобы страх не мешал показать всё, на что мы способны?

Мы уже разбирались, почему волнение возникает ещё на этапе подготовки к экзаменам, и что помогает справиться с этим состоянием. Мы также говорили о страхе публичных выступлений и о том, как научиться уверенно чувствовать себя на сцене. Но в данной статье мы рассмотрим особый пласт переживаний, который проявляется именно в момент события. Это состояние, когда нет больше времени на подготовку, и многое зависит от того, сумеем ли мы сохранить ясность и собранность здесь и сейчас. Именно об этой психологии решающего момента и пойдёт далее речь.

Почему мы теряем собранность в самый важный момент

На первый взгляд кажется логичным: чем ответственнее момент, тем больше сил мы должны мобилизовать. Но парадокс состоит в том, что именно в такие минуты мы часто теряем контроль. Это называют парадоксом попытки: чем сильнее человек старается «собраться», тем больше напряжения он создаёт самому себе.

На первый взгляд кажется логичным: чем ответственнее момент, тем больше сил мы должны мобилизовать. Но парадокс состоит в том, что именно в такие минуты мы часто теряем контроль. Это называют парадоксом попытки: чем сильнее человек старается «собраться», тем больше напряжения он создаёт самому себе.

Попробуйте вспомнить ситуацию: вы говорите себе «только не забудь слова», «главное — не промахнись», «держись, соберись». Казалось бы, это должно нас поддержать в решающий момент. Но, в итоге, мозг начинает зацикливаться на самом запрете, а не на задаче. Вместо ответа на экзамене в голове крутится пустая фраза «не забудь». Вместо точного удара по мячу — мысль «только бы не промахнуться». И тогда то, что раньше получалось на автомате, вдруг совсем перестаёт работать.

Почему так происходит? Попробуем перечислить несколько факторов:

- Важность события усиливает страх ошибки. Когда на кону результат, который заметят другие (оценка, медаль, аплодисменты), включается древний страх быть осмеянным или отвергнутым. Для психики это равносильно угрозе выживанию.

- Внимание смещается внутрь. Вместо того чтобыполностью сконцентрироваться в моменте, мы начинаем наблюдать за собой: «Как я буду выглядеть?», «Не дрожит ли голос и не показывает ли мою слабость?», «А вдруг я сейчас ошибусь и что тогда?». Эта излишняя самонаблюдательность блокирует естественные действия.

- Внутренний критик оживает. В голове начинает звучать голос, который предательски оповещает: «Ты плохо подготовился», «Ты будешь опозорен», «Все вокруг только и ждут, когда ты провалишься». И чем сильнее мы пытаемся его заглушить, тем громче он звучит.

- Автоматические навыки ломаются из-за усиленного контроля. То, что мы делали десятки раз «на автомате» (движение спортсмена, заученный текст, привычный ответ), вдруг оказывается под слишком пристальным вниманием и давлением. Представьте себе ситуацию, когда вы попытаетесь сознательно контролировать каждый шаг при ходьбе, то сразу начнёте спотыкаться и не будете успевать вовремя делать движения. Или начнете контролировать дыхание, что вы делали всегда подсознательно. То же самое происходит и здесь.

Чем важнее момент и выше ожидания (собственные или чужие), тем опаснее ловушка. И самое обидное, чем больше мы стараемся заставить себя быть «идеальными», тем выше шанс потерять собранность в самый нужный момент, когда она нужна больше всего.

Несмотря на то что ситуации снаружи могут казаться совершенно разными — школьный экзамен, спортивный финал или выход на сцену, внутренние механизмы - одни и теже. Это всегда публичная проверка: есть зрители, есть потенциальный результат, и есть ощущение, что от этого момента зависит слишком многое. Разные обстоятельства, разные люди, но сценарий один. Организм реагирует на экзаменатора, трибуну или зрительный зал как на реальную угрозу, и в этот момент наша биология начинает мешать нам показать то, что мы на самом деле умеем.

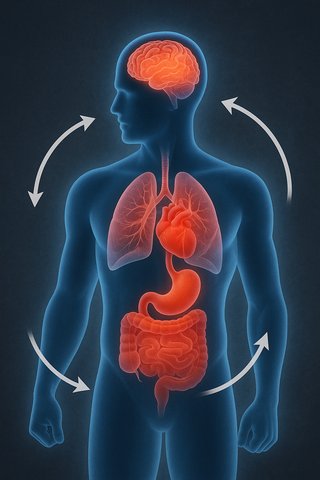

Что происходит в решающий момент с нашим телом

Многие знают это чувство: сидишь в аудитории, ждёшь своей очереди или уже смотришь в глаза экзаменатору, и вдруг с телом начинают происходить странные вещи. Сердце бьётся так, будто вы пробежали марафон, ладони становятся мокрыми, во рту пересыхает, мысли путаются. Порой кажется, что вот-вот забудешь даже собственное имя.

Многие знают это чувство: сидишь в аудитории, ждёшь своей очереди или уже смотришь в глаза экзаменатору, и вдруг с телом начинают происходить странные вещи. Сердце бьётся так, будто вы пробежали марафон, ладони становятся мокрыми, во рту пересыхает, мысли путаются. Порой кажется, что вот-вот забудешь даже собственное имя.

Что это за состояние? Откуда появилось то, что раньше не было? Почему вдруг все начинает выходить из-под контроля? На самом деле всё объясняется банальной биологией. Наш организм устроен так, что в ситуации угрозы он автоматически включает защитный режим — так называемую реакцию «бей или беги». В древности это помогало человеку выжить при встрече с хищником. Сегодня опасность куда более мирная — экзаменатор, судья или аудитория, — но мозг реагирует точно так же, как будто перед нами снова возник тигр в чистом поле.

В кровь выбрасываются адреналин и кортизол. И дальше включается целый каскад изменений:

- Сердце. Оно начинает работать на пределе, чтобы быстрее прокачивать кровь. Увеличивается давление, лицо может краснеть, а уши «гореть». Иногда, наоборот, кожа бледнеет — это результат того, что кровь отливает от поверхности тела к мышцам.

- Лёгкие. Дыхание становится быстрым и поверхностным. Это нормально для бега или драки, но совершенно мешает спокойно думать и говорить. Поэтому многие студенты или спортсмены жалуются, что им «не хватает воздуха», хотя физической нагрузки вроде бы нет.

- Пищеварительная система. Она резко тормозится: телу не до переваривания пищи, когда надо спасаться. Поэтому и появляется ком в горле, тошнота или урчание в животе.

- Мышцы. Они приходят в тонус, готовые к резкому движению. У некоторых людей это вызывает дрожь — та самая «трясучка» в руках или коленях перед выступлением.

- Глаза и уши. Органы чувств становятся гиперчувствительными. Зрение словно сужается до туннеля, звуки кажутся громче. Человек видит и слышит всё слишком остро, но при этом может терять общую картину происходящего, теряя связь с окружением вокруг вцелом.

- Мозг. Здесь разворачивается главная битва. Эмоциональный центр, миндалина, кричит: «Опасность! Опасность!». Она берёт на себя управление, а префронтальная кора, отвечающая за логику, память и речь, словно отходит в тень. Именно поэтому мы вдруг забываем то, что учили неделями, или начинаем говорить сбивчиво и не по плану.

Интересно, что эта реакция одинаково проявляется у всех людей: будь вы школьник на устном экзамене, музыкант перед залом или спортсмен, выходящий на решающий бросок. Наши тела реагируют одинаково, потому что для них событие выглядит как потенциальная угроза нашему выживанию.

В такие минуты мы ощущаем, что организм будто «предаёт» нас: вместо того чтобы помогать сосредоточиться. Он готовит нас к бегству! Но это не ошибка природы, а работа встроенного защитного механизма. Проблема лишь состоит в том, что в современном мире нам не нужно убегать от экзаменатора или атаковать на судью. Как минимум, это не поправилам, а как максимум, может серьезно осложнить всю последующую жизнь. Нам нужно говорить, рассуждать и демонстрировать свои способности. И именно здесь начинается конфликт между биологией и целями, которые стоят перед нами.

Как помочь себе перед решающим моментом

Совсем избавиться от волнения невозможно. Да это и не нужно — оно часть нас, и в какой-то мере оно способно придать дополнительную энергию. Здесь важно принимать во внимание другое: важно научиться в моменте возвращать себе контроль, когда кажется, что тревога просто захлестывает.

Совсем избавиться от волнения невозможно. Да это и не нужно — оно часть нас, и в какой-то мере оно способно придать дополнительную энергию. Здесь важно принимать во внимание другое: важно научиться в моменте возвращать себе контроль, когда кажется, что тревога просто захлестывает.

Первое, что можно сделать, — это дыхание. Звучит очень банально, но это действительно может сработать, несмотря на кажущуюся простоту. Попробуйте: один глубокий вдох, затем медленный выдох. Повторите ещё раз. И еще. Сердце постепенно начинает подстраиваться под этот ритм, словно получает команду: «опасности нет, можно расслабиться». Несколько минут такого дыхания способны вернуть ясность тогда, когда несклдбко секунд назад было ощущение безграничной паники.

Второе — это умение переключить внимание. Когда мы сосредоточены на результате — «а вдруг не получится», «а что обо мне подумают», «а как это будет выглядеть со стороны» — тревога только нарастает. Но если перевести фокус на сам процесс, всё может легко измениться. Спортсмен начинает думать о том, как правильно поставить ногу на дорожке, студент — о том, с чего начать свой ответ и сразу расположить к себе экзаменатора, оратор — о зрителе в первом-десятом ряду, которому он расскажет некоторую историю или выдаст некоторую информацию. Маленький сдвиг внимания от того, «что будет потом», на то, «что я делаю сейчас», может заметно снизить напряжение и возвратить естественность.

Есть ещё один приём, который помогает очень многим, — маленькие «якоря». У актёров это почти что ритуалы: поправить костюм, глубоко вдохнуть перед выходом на сцену. У спортсменов — привычные движения: встряхнуть руки, коснуться мячом земли. У студентов — короткая мысль вроде «я готов» или «я справлюсь», положить монету в ботинок, в конце концов. Эти якоря часто работают, как точка опоры: пока я делаю это движение или повторяю эту фразу, я чувствую себя в привычной ситуации и безопасности, а значит все под моим контролем, как всегда.

Все эти способы объединяет одна идея: тревогу не нужно побеждать. Её невозможно «выключить». Но можно использовать её энергию и эффективно встроить в реализуемое действие. Тогда дрожь в руках превращается в собранность, учащённое дыхание — в усиление голоса, а волнение в целом становится не врагом, а топливом для того, чтобы показать себя с лучшей стороны.