Мы все сталкивались с ситуациями, когда вроде бы надо попросить прибавку, предложить свои услуги подороже или даже просто взять деньги за уже сделанную работу — и внутри будто стоп-кран срабатывает. Сердце начинает биться быстрее, в голове мелькает: «А вдруг подумают, что я наглый? А если откажут? Может, лучше смолчать?» Появляется стеснение, неловкость или даже страх.

При этом логика подсказывает, что всё честно — я сделал работу, вложил время, силы и опыт, и имею полное право на оплату или на более высокую оценку стоимости. Но в такие моменты будто включается автопилот, который управляется не текущими обстоятельствами, а каким-то более старым механизмом и глубоко личным. Часто оказывается, что это не про саму ситуацию здесь и сейчас, а про установки, которые мы впитали ещё в детстве: из разговоров родителей, наблюдая за их поведением, слушая истории о том, «как устроен мир».

Проблема в том, что эти установки продолжают работать, даже если уже давно не соответствуют нашим представлениям о жизни. И пока мы не поймём, откуда они взялись и как на нас влияют, просить или зарабатывать будет непривычно, тревожно и трудно. В этой статье разберём, откуда берётся этот внутренний стоп-кран и что можно сделать, чтобы он перестал мешать.

Родительские сценарии: что мы слышали в детстве

Отношения с деньгами начинают формироваться намного раньше, прежде чем мы получим на руках свою первую оплату за труд. Мы впитываем их почти незаметно, ещё в детстве — из разговоров родителей, случайных фраз за ужином, их ссор, радостей или тревог, связанных с деньгами. И вот эти первые «уроки экономики» в семейной упаковке могут остаться с нами на всю жизнь.

Отношения с деньгами начинают формироваться намного раньше, прежде чем мы получим на руках свою первую оплату за труд. Мы впитываем их почти незаметно, ещё в детстве — из разговоров родителей, случайных фраз за ужином, их ссор, радостей или тревог, связанных с деньгами. И вот эти первые «уроки экономики» в семейной упаковке могут остаться с нами на всю жизнь.

Вспомните, что говорили в вашей семье. Может быть, часто звучало: «Деньги достаются только тяжёлым трудом» — и теперь вы автоматически чувствуете, что зарабатывать легко и с удовольствием «не по правилам». Или «Не будь жадным» — и уже взрослым вам неловко называть цену за свою работу, словно вы просите лишнего. А бывает, что с детства в нас вбили: «У нас не просят — здесь сами дают». Такой человек потом годами ждёт, что начальник сам заметит его старания и предложит повышение, но этого не происходит. Постепенно накапливается ощущение несправедливости, но и это ничего не меняет.

Иногда уроки бывают невербальными. Например, ребёнок слышал, как мама отмахивается от любых вопросов о зарплате: «Не твоё дело», «Это некрасиво обсуждать». Или видел, как отец ругается из-за денег, и решил для себя, что разговоры о финансах ведут только к ссорам. Взрослея, он подсознательно переносит это правило на себя: деньги лучше «не трогать» и «не светить», иначе будут проблемы.

Есть и более тонкие сценарии. В семье могли часто повторять, что «богатые люди — нечестные» или «деньги портят человека». Вроде бы невинные фразы, но внутри они создают конфликт: вы хотите жить лучше, но где-то глубоко сидит страх — а вдруг, зарабатывая, вы станете «подлецом» или «чужим» для своих?

Все эти установки — как старые программы в компьютере. Мы уже давно живём в другой системе, но программы продолжают работать, мешая обновлению. Чтобы научиться просить, зарабатывать и уверенно говорить о деньгах, нужно сначала вспомнить эти «родительские сценарии» и честно признать: да, они есть, и они не всегда соответствуют мне сегодняшнему.

Страх быть отвергнутым или осуждённым

Для многих людей просьба о деньгах — это не просто разговор о сумме, а целая эмоциональная история . Где-то внутри вдруг включается тревога: «А вдруг откажут?», «А если подумают, что я наглый?», «А что, если после этого со мной не захотят работать или общаться?».

Для многих людей просьба о деньгах — это не просто разговор о сумме, а целая эмоциональная история . Где-то внутри вдруг включается тревога: «А вдруг откажут?», «А если подумают, что я наглый?», «А что, если после этого со мной не захотят работать или общаться?».

И здесь дело часто не в самих деньгах, а в страхе потерять что-то более ценное: отношения, расположение, уважение или даже чувство собственной значимости. Мы можем прекрасно понимать, что за нашу работу должны заплатить, но на эмоциональном уровне просьба воспринимается как угроза — ведь она может вызвать отказ.

Отказ — для многих это не просто слово, а болезненное переживание, которое напоминает старые раны. В школе мы могли испытать что-то похожее, когда нас не взяли в команду, не пригласили на праздник или родители отмахнулись от просьбы. И теперь любой «нет» звучит сильнее, чем он есть на самом деле.

Есть и другой страх — быть осуждённым. Например, человек боится, что, попросив больше, он покажется жадным или меркантильным. Особенно тяжело это даётся тем, кто привык быть «удобным» и соответствовать ожиданиям. Для них любая просьба — это огромный риск перестать находиться в образе «хорошего человека».

В итоге мы часто делаем шаг назад, соглашаемся на меньшее или вовсе не поднимаем тему оплаты. И, что интересно, после этого мы злимся не на других, а на себя — за то, что снова не смогли настоять на своем.

Понять этот страх — уже половина дела. Ведь, когда мы осознаём, что боимся не денег, а чего-то еще, например, отказа или осуждения, то можно начать искать варианты натренировать свою уверенность и безопасно отрепетировать «маленькие просьбы» в менее значимых ситуациях, чтобы снять напряжение и побороть страх.

Убеждение «Я недостаточно хорош»

Это есть один из самых коварных наших внутренних барьеров! Когда человек глубоко внутри уверен, что его труд «так себе», он начинает вести себя так, будто это правда. Даже если объективно он все делает качественно, профессионально и лучше многих других.

Это есть один из самых коварных наших внутренних барьеров! Когда человек глубоко внутри уверен, что его труд «так себе», он начинает вести себя так, будто это правда. Даже если объективно он все делает качественно, профессионально и лучше многих других.

Такое убеждение часто возникает отнюдь не на пустом месте. Возможно, в детстве его достижения редко замечали или его редко хвалили — всегда находился кто-то, кто сделал «ещё лучше». Может, первые начальники обесценивали его усилия, говоря: «Это и так твоя обязанность» или «Не за что платить больше». Постепенно внутри закрепляется мысль: «Моя работа — не настолько ценная, чтобы за неё много платили». В результате, даже когда появляется шанс назвать достойную цену или попросить о повышении, человек заранее «срезает» её в голове. «Лучше скажу меньше, чем обижу» — думает он. Или просто ждёт, когда оплату предложит другая сторона, и принимает любую сумму, чтобы не показаться наглым.

Особенно тяжело приходится тем, кто привык мерить свою ценность реакцией других. Если коллега нахмурился — значит, я поступаю плохо. Если клиент попросил скидку — значит, я запросил слишком много. На деле это вовсе не так: мимика, тон или просьба о скидке могут быть просто элементом торга или настроения, элементом профессиональной игры, а не оценкой вашей ценности.

Самое обидное, что убеждение «я недостаточно хорош» часто становится самореализующимся. Человек боится просить больше — и в итоге получает меньше, чем он заслуживает. А маленькая оплата подкрепляет внутреннюю мысль: «Я ведь знал, что многого не стою, так и это лучше, чем ничего».

Разорвать этот круг можно только начав пробовать действовать иначе. Сначала делать маленькие шаги — например, поднять цену на символическую сумму или просто озвучить её достаточно уверенным голосом. И постепенно идти дальше, накапливая собственный опыт и понимая, что мир от этого не рушится, а уважение к вам и вашей работе только растёт.

Социальные и культурные мифы

Наше отношение к деньгам формируется не только в семье, но и под влиянием общества. С самого детства мы слышим, каким «должен быть хороший человек». Скромным, бескорыстным, готовым помогать, не ожидая ничего взамен. Работа «за идею» или «из любви к делу» преподносится как признак высокой морали, а умение брать достойную оплату — как что-то подозрительное или даже постыдное.

Наше отношение к деньгам формируется не только в семье, но и под влиянием общества. С самого детства мы слышим, каким «должен быть хороший человек». Скромным, бескорыстным, готовым помогать, не ожидая ничего взамен. Работа «за идею» или «из любви к делу» преподносится как признак высокой морали, а умение брать достойную оплату — как что-то подозрительное или даже постыдное.

Эти представления глубоко вплетены в нашу культуру. Они проскальзывают в фильмах, книгах, новостях и даже в шутках. Герой всегда тот, кто жертвует собой, а не тот, кто честно договаривается о стоимости своих услуг. Люди, которые открыто говорят о деньгах, часто получают ярлык «меркантильных» или «жадных».

Особенно сильно это сказывается в профессиях, где есть элемент помощи, заботы или творчества. Учителя, врачи, психологи, социальные работники, музыканты, художники — от них часто ждут, что они будут работать почти бесплатно. Логика проста: «Раз ты любишь своё дело, значит, тебе и так хорошо и достаточно лишь морального удовлетворения». Но моральное удовлетворение не оплатит квартиру, не купит продукты и инструменты, не позволить вырастить детей и заботиться о пожилых родственниках.

Парадокс в том, что такие ожидания часто создают порочный круг. Человек работает на износ, потому что «так правильно» и «так принято». Со временем он выгорает, теряет интерес к делу, накапливает обиду на тех, кому помогал, и иногда вообще уходит из профессии. При этом страдает не только он, что не смог раскрыться, но и конкретная сфера деятельности. И всё это из-за общепринятого мифа, что деньги и нравственность несовместимы.

Здесь очень важно осознать: брать достойную оплату за свой труд — это не признак жадности, а способ потребовать уважать самих себя и результаты своего труда. Это позволяет сохранять силы на долгие года, постоянно развиваться и продолжать помогать другим. А чем больше будет людей, которые уверенно сочетают профессионализм с умением договариваться о стоимости труда, тем быстрее общество избавится от этого устаревшего и крайне вредного взгляда, мешающего ему же развиваться и быть эффективным для каждого.

Как переписать свой сценарий

Хорошая новость в том, что любые установки, даже те, что сидят с самого детства, можно поменять. Это не быстрый процесс, но он вполне реален. Главное правило — действовать постепенно, чтобы мозг успевал адаптироваться и привыкать к новому отношению к деньгам.

Хорошая новость в том, что любые установки, даже те, что сидят с самого детства, можно поменять. Это не быстрый процесс, но он вполне реален. Главное правило — действовать постепенно, чтобы мозг успевал адаптироваться и привыкать к новому отношению к деньгам.

Первое, что стоит сделать, — начать чувствовать и осознавать свои реакции. Ловите любой момент, когда внутри поднимается стыд, тревога или неловкость при разговоре о деньгах. Спросите себя: «Это реально опасно или это просто пережитки из прошлого?» Иногда только одно это понимание уже снимает часть напряжения.

Далее следующие шаги. Заранее репетируйте фразы, которые обычно вызывают у вас внутренний зажим. Например: «Стоимость моей работы — …», «Эта услуга стоит …». Можно проговаривать их перед зеркалом, записывать себя на диктофон или тренироваться с другом. Смысл в том, чтобы тело и голос привыкли к этим фразам и не реагировали на них неоправданно остро.

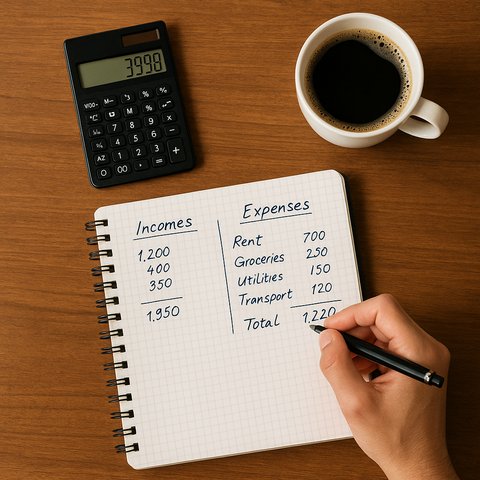

Очень также помогает начать вести учёт доходов и расходов. Не для того, чтобы «контролировать каждую копейку», а чтобы увидеть: деньги — это всего лишь обычный инструмент, который приходит и уходит. Такой взгляд делает тему финансов более нейтральной и убирает бесполезную драматизацию.

И самое главное — пытаться все это пробовать на практике. Начните с небольших ситуаций: назовите чуть более высокую цену, чем обычно, или откажитесь от бесплатной работы, которая вам не в радость. Постепенно эти маленькие победы перепишут ваш внутренний сценарий поведения в подобных ситуациях.

Отношения с деньгами — это не только цифры в кошельке или на счёте. Это целый мир привычек, страхов, детских воспоминаний и культурных сценариев, которые мы носим в себе годами. Иногда они помогают, но чаще все же мешают — заставляют занижать свои цены, стесняться просить или работать «из чувства долга», пока не наступит выгорание.

Менять эти установки непросто, но вполне реально! Главное — увидеть их, назвать своими словами и начать пробовать новые модели поведения. Маленькие шаги, регулярная практика и честное отношение к себе способны переписать внутренний сценарий так, чтобы разговоры о деньгах перестали быть источником стыда или тревоги.

И чем больше людей научатся этому, тем здоровее будет не только их личная жизнь, но и общество в целом. Ведь там, где ценят свой труд, ценят и чужой.